Краткая история эволюции животных. Возникновение многоклеточности. Часть 1

- 16.10.2025 08:46

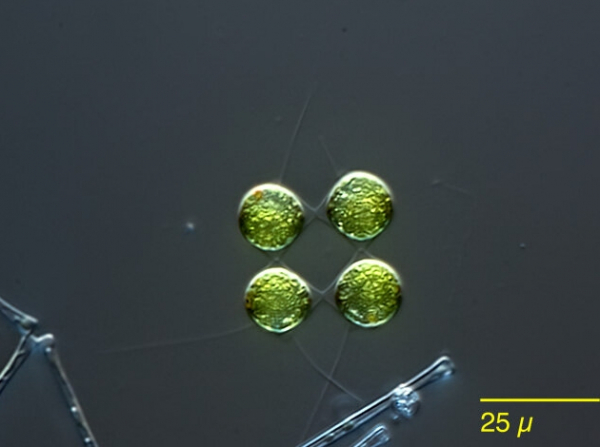

Чем вообще отличается многоклеточные организмы от одноклеточных? Вопрос, на первый взгляд (а также на второй и третий!) достаточно странный. Конечно же, наличием в этом самом как минимум двух клеток. К слову, таких организмов среди современно живущих эукариот не наблюдается. Минимальной "комплектностью" из четырёх клеток обладают зелёные водоросли типа Tetrabaena socialis. Вот только эта самая Тетрабаена к многоклеточным организмам вовсе не относится. Почему? Да потому, что она не обладает необходимым качеством многоклеточных - дифференциацией клеток. То есть одни клетки, к примеру, добывают пищу, вторые её переваривают, третьи обеспечивают защиту общего организма, четвертые осуществляют размножение.

У этого же крайне примитивного представителя Вольвоксов все четыре клетки являются одинаковыми. Такой организм принято называть не многоклеточным, а колониальным. В принципе, граница между колониальными и многоклеточными очень зыбка и невнятна. Те же современные губки вроде бы и являются единым организмом и обладают аж целыми 5-6 типами клеток, но всё равно иной раз проявляют стремления к колониальности, а то и вовсе к одноклеточности. А слизевики из супер-группы Амёбозой и вовсе на отдельных стадиях своего развития представляют то одноклеточный многоядерный организм, то колонию амебоподобных организмов, то весьма сложно организованную колонию с подобием даже чего-то единой нервной системы.

Замечу, что абзацем выше речь шла вовсе не о предках животных и даже не о близких их родственниках (это разные супер и даже мега-группы по современной классификации). Тем не менее, механизмы обретения многоклеточности были примерно (+/-) одинаковыми для представителей всех супер-групп эукариот. Другое дело, что далеко не все группы добились этой самой многоклеточности. А "истинную" многоклеточность сегодня характеризуют несколько показателей многоклеточных организмов. Первый - это так называемый "молекулярный клей", служащий для соединения клеток в единый организм. Второй - это белки-заполнители межклеточного пространства вроде коллагена. Третий - это сигнальные вещества, которые обеспечивают связь между клетками (основа нервной и гуморальной систем у высших животных). Ну и четвёртый (и самый главный!) - это дифференциация клеток по своим функциям.

Есть три основных гипотезы возникновения многоклеточности. Это гипотеза симбиоза, гипотеза синцития и гипотеза колониальности. Первая гипотеза предполагает, что первые многоклеточные организмы произошли от симбиоза (кооперации) различных видов одноклеточных организмов, каждый из которых играет разные роли. Со временем эти организмы становятся настолько зависимыми друг от друга, что не смогут выжить независимо, что в конечном итоге приведет к объединению их геномов в один многоклеточный организм. Каждый соответствующий организм стал бы отдельной линией дифференцированных клеток во вновь создаваемых видах. Проблемой, конечно, видится объединение геномов разных организмов, но ведь ранние эукариоты (симбиотическая теория происхождения которых уже доказана) как-то эту проблему преодолели.

Самое интересное, что современные типы животных очень сильно вряд ли свою многоклеточность сформировали по этому принципу, а вот вымершие - скорее всего. Вернее, это даже были ещё не совсем животные, а что-то промежуточное между ними и грибами (а, скорее, симбиотическое нечто между двумя не так уж и давно разошедшимися группами). В такой симбиотичности чаще всего подозреваются представители древних вымерших тиманской и хайнаньской биоты (частично и эдиакарской, но это тема одной из следующих сказок). Примечательно то, что, скорее всего, эта симбиотичность достигала более высокого уровня, чем у современных лишайников. У лишайников воспроизведение грибной основа (таллома) и фотосинтезирующих симбионтов идёт независимо, а у древних организмов всё, возможно, шло за счёт единого генома.

Вторая гипотеза заключается сначала в образовании многоядерного одноклеточного организма. Затем возникают внутренние мембранные перегородки вокруг каждого из ядер, а последующие деления этих ядер приводят к появлению организма из множества клеток, спаянных между собой "молекулярным клеем". Гипотеза хорошая. Вот только современные примеры организмов, образованных посредством синцитии, говорят о том, что истинную многоклеточность этим способом не получить. А типичными представителями этой гипотезы являются вышеупомянутые слизевики. Они всё-таки организмы не совсем многоклеточные, а становятся многоклеточными тогда, когда им это выгодно (а это бывает тогда, когда жизненные условия становятся не очень-то благоприятными). В благоприятных же условиях современные синцитиональные организмы предпочитают быть или многоядерной клеткой, или колонией амёбоподобных клеток.

Третья гипотеза (колониальная) сейчас является основной. Тем более, что ныне живущие примитивные многоклеточные животные в большинстве своём являются прямым её доказательством. Причём все: от простых до относительно сложных губок и от книдарий с гребневиками и пластинчатыми до самых примитивных билатералий. Но это тема уже другой сказки цикла.